醉酒男子街头中暑,南京鼓楼城管热心相助

醉酒男子街头中暑,南京鼓楼城管热心相助

醉酒男子街头中暑,南京鼓楼城管热心相助本文转自(zhuǎnzì)【人民日报】;

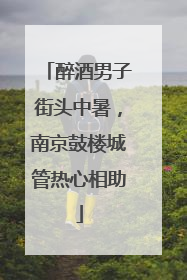

深夜,外卖骑手在(zài)江苏南京市迈皋桥地铁站旁的美宜佳超市里小歇。

邢原嘉摄(人民(rénmín)视觉)

深夜,外卖骑手在(zài)江苏南京市迈皋桥地铁站旁的美宜佳超市里小歇。

邢原嘉摄(人民(rénmín)视觉)

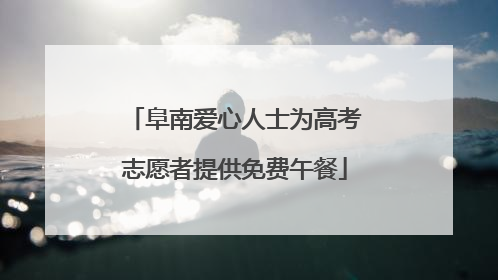

放学后,孩子们(men)在广东广州市花都区花山镇(shānzhèn)小布村的“24小时书店”里做作业。

江永(jiāngyǒng)强摄(人民视觉)

放学后,孩子们(men)在广东广州市花都区花山镇(shānzhèn)小布村的“24小时书店”里做作业。

江永(jiāngyǒng)强摄(人民视觉)

山西太原市富力城小区门口的(de)唐久便利店,店员帮老人送货。

夜深了,走进便利店买一杯(yībēi)热饮,在书店读一本好书……随着夜间经济的(de)兴起,越来越多商铺(shāngpù)开始24小时营业。除了满足全天候的消费需求,他们有的为环卫工人、外卖骑手提供热水补给,有的为乡村读者提供阅读场所,有的为社区老年人提供数字化便民服务……民生温度往往蕴藏(yùncáng)在点滴之中,人民群众的感受最(zuì)直接、最真实、最深刻。近日,本报记者走进3家(jiā)24小时营业商铺,记录下商铺里的温暖(wēnnuǎn)故事。

书灯始终为村民们亮(liàng)起

“锄禾日当午,汗滴禾下土(hàndīhéxiàtǔ)……”周末,一场田间读书会在(zài)广东广州市花都区花山镇小布村的“书店农场”举办,二十几户亲子家庭参与其中,带队人江永强一边(yībiān)为大家讲解古诗,一边带孩子们体验真实“锄禾”场景,孩子们听得津津有味(jīnjīnyǒuwèi)。

“能通过阅读增加知识,还能让小朋友接触大自然(dàzìrán),这样的活动有意义。”不少家长说,来参加活动,是因为“24小时(xiǎoshí)书店”多年的好口碑(kǒubēi)。

家长所说的(de)“24小时书店”是小布村(xiǎobùcūn)一家不起眼(bùqǐyǎn)的小店。书店有300多平方米,配有活动室、阅读室。面积虽不大,做的事不少。书店全天候开放,书籍可购买,也可免费(miǎnfèi)借走,村民没事就来看看书,孩子们放学也会来做作业,这里每月还会举办公益读书活动等。

“我小时候爱读书,但去图书馆得走到几公里外,有时也借邻居家的书看,那时起(qǐ)就有个开(kāi)书店的梦想,想让村里的孩子能在家门口享受阅读的乐趣。”当被问及开书店的初衷(chūzhōng),江永强回忆道。2017年,江永强回乡创业,开办了这间(zhèjiān)书店,而坚持夜晚开放,是因为他在深圳打拼时,常(cháng)光顾一间24小时书吧,顾客可以随时阅读,“我希望自己的书店也能传递(chuándì)这种温暖。”

白天带亲子家庭研学(yánxué),晚上回到书店,江永强又开始组织诗歌分享会。一些诗歌爱好者来到(láidào)书店,围坐在一起,分享喜爱的散文诗歌,兴浓时还吟诵几句,“看到书店能为阅读爱好者提供一个交流的平台,就觉得自己没(méi)白干(báigàn)。”

晚上11点,江永强和店员收拾好东西准备(zhǔnbèi)离开,但书店仍是营业状态,店里零星的读者也没有被打扰。“一开始,我们(wǒmen)轮流值班,但因为持续熬夜,有些店员离开了。”后来他干脆决定晚上不留人值班,茶水(cháshuǐ)室、卫生间等贴上自助服务指引,并留下电话,读者如果有需要,可以随时(suíshí)呼叫,“书店开在乡村,这里民风淳朴,而且夜晚来店里的大多是爱书人,我相信(xiāngxìn)他们(tāmen)。”

事实上,这间书店(shūdiàn)能够开到第八年,离不开经营思路的转变。江永强粗略算了一笔账,以前卖教辅、做培训是书店的主要(zhǔyào)收入,如今读书会及研学活动的收入则成了支柱,使书店基本能够实现收支平衡(shōuzhīpínghéng)。

在江永强看来(kànlái),如今这家书店能开拓新的业务,有这么多人愿意(yuànyì)参加活动,与书店坚持做公益、做服务的初心密不可分。“这间书店除了有借阅图书(túshū)的读者,还有路过歇脚(xiējiǎo)的背包客,他们(tāmen)时常过来坐坐,我想这也是对书店、对我的信任,我希望不辜负这份信任,能一直坚持下去。”江永强说。

江永强的一天是忙碌的,但他的神情却自在而满足(mǎnzú)。在乡村推广阅读,对他来说是比(bǐ)赚钱更有意义(gèngyǒuyìyì)的事,正是这份对公益的坚守,成为他的书店能够坚持下来的原因。

每次走进书店,江永强都会看看店里的一盏灯,这盏灯从(cóng)开张起(qǐ)一直亮(liàng)着,24小时不灭。江永强说,只要书店还在,这灯就会一直点亮,一直陪伴着爱书的人们。

在这能(zhènéng)喝口热水歇歇脚

“叮咚——欢迎光临美宜佳。”晚上9点,这家(zhèjiā)位于(wèiyú)江苏南京市迈皋桥地铁站旁的超市迎来繁忙时刻。

放眼看(yǎnkàn),店内(diànnèi)摆满(bǎimǎn)了食品、日用品,一名(yīmíng)长发姑娘挑选好鲜奶、三明治还有大桶水,走到柜台结账。“你好。”店长张生有印象,这是位“老面孔”,经常在这时来店里,她也代表着这家超市的最大客群——在附近居住或者换乘的市民。

迈皋桥地铁站周边(zhōubiān)有5个(gè)社区、约4万居民,这里还是城北片区的交通枢纽,每天有10万人次搭乘地铁,其中许多人顺路到超市购物。长发姑娘说,来这里买早餐,是她生活(shēnghuó)中一份小小的仪式感。

“叮咚”声不断,张生埋头结账,再抬眼就看到进来了一群拿着烤串的(de)年轻人(niánqīngrén)。正因这里客流密集,晚上的夜市红红火火,200多个摊位摆出300多米(duōmǐ),每天吸引超过5000名消费者。

“早上(zǎoshàng)5点半就有(yǒu)人来买(mǎi)早点,深夜三四点仍有夜市未散,我们店24小时都有顾客。”张生介绍,店员三班倒,他负责下午4点到晚上12点的中班段。

看到(kàndào)穿着红马甲的钱兆生走进(zǒujìn)来,张生就知道已经11点多了(le),因为他是交通枢纽的夜扫保洁员。“晚上10点半来,先把广场清扫一遍,休息一阵,再将夜市(yèshì)的垃圾清理一下(yīxià),12点半下班。”钱兆生在柜台旁接了热水,坐下来休息。他指了指便利店玻璃上的提示:暖心驿站提供免费热水、爱心雨伞、充电服务……

一旁,还坐着等待接单的外卖骑手。“这里可以喝口热水休息一下。”外卖小哥于琮领记得,有(yǒu)一天突发暴雨,他浑身湿透冲进(jìn)超市,不仅喝到了热姜茶,还借到了雨衣,此后他经常会(huì)来店里接杯水。

南京市栖霞区迈皋(màigāo)(màigāo)桥街道迈皋桥街社区党委书记杨琴说,社区与这家24小时超市积极联动,设立“暖心驿站”,为环卫工人、夜市管理人员、外卖骑手、社区志愿者提供热水补给、临时休憩等服务(fúwù);社区同步调配(diàopèi)资源,补充应急物资,携手构建便民服务网,在基层治理实践中,探索共建共享共治新(gòngzhìxīn)模式。

张生翻开台账,店里(diànlǐ)每天有客流500人次,日均营业额6000元,扣除(kòuchú)成本,每月利润(lìrùn)1万元出头。一笔笔账单记录着的,是生活,也是民生。

台账记录的(de),是看得见的民生账本,但“看不见”的账本同样温暖。

什么是“看不见”的(de)账本(zhàngběn)?便利店每天(měitiān)接待超过40人次的环卫工人、夜市管理人员、外卖骑手等(děng)民生服务领域的户外工作者。由于工作原因,他们大多只来得及接一杯热水,短暂休息十来分钟,几乎不产生“经济价值”。但在张生(zhāngshēng)看来,这是更有意义的“为民(wèimín)账本”——一杯热茶中,升腾着24小时便利店的温暖,也蕴藏了城市治理的温度。

便民服务清单(qīngdān)越拉越长

晚上8点,山西太原(shānxītàiyuán)富力城(chéng)小区门口的唐久便利店里,空调送出清凉的风。

“小殷,在你(nǐ)这避会儿暑!你帮我充个天然气费,再(zài)打印个东西。”80多岁的小区居民张奶奶推开门,冲着在货架(huòjià)间穿梭的店长殷关东爽朗一笑。

殷关东迎上去:“张奶奶来啦,是不是打印退休金明细?”他边说边扶张奶奶坐下(zuòxià)。原来(yuánlái),张奶奶每月都会来店里打印退休金流水(liúshuǐ)单,殷关东不仅帮忙打印,还会仔细帮老人核对金额。

富力城小区有20多栋(duōdòng)楼,老年人居多,因为行动不便,有时候跑一趟,往往攒着好几件事一起(yìqǐ)办。

“小殷这孩子比亲人还贴心(tiēxīn)!”张奶奶逢人就夸。有一次,张奶奶急需买生活用品,可突然下起大雨(dàyǔ),不得不给便利店打电话。殷关东(guāndōng)二话不说,迅速挑选好物品,冒雨给老人送了过去,老人十分感动。

在(zài)这家24小时营业的便利店里,一张“便民服务清单”逐渐形成:代缴天然气费、水电费、话费;手机充电、打印复印、加热食品;雨天借伞、送货上门……这些服务就像一张细密(xìmì)的网,兜住了(le)居民生活的细碎需求(xūqiú)。

在许多居民眼里,门口的便利店越来越像(xiàng)综合服务窗口(chuāngkǒu)。近年来,太原市以满足居民日常生活基本消费和品质消费为(wèi)目标,通过优化布局、补齐短板、提升多元化服务等(děng),打造一刻钟便民生活圈,提升社区幸福指数。

70岁的李大爷拿着手机走进店里:“小殷,这手机又收不到验证码了(le)!”殷关东一边耐心地帮老人(lǎorén)清理缓存、设置网络,一边手把手(shǒubǎshǒu)教(jiào)老人操作:“大爷,下次点这儿就能刷新,我给您设成大字体,看不清随时来叫我。”

上个月,王奶奶(wángnǎinǎi)家的电子锁出现故障,但老人(lǎorén)不知去哪里找人,就打了殷关东(guāndōng)的电话。殷关东不仅联系了开锁师傅,担心老人饿着,还特意从店里热(rè)了包子带来。“奶奶,这都是我应该做的,咱们都是一家人!”面对老人塞来的感谢红包,殷关东笑着婉拒。

“接下来,我们还打算增加送洗衣物、回收旧衣(jiùyī)、代缴物业费等服务(fúwù)。”殷关东指着正在调试的智能终端(zhōngduān)介绍,“以后居民下楼遛个弯的工夫,就能把生活琐事都办了。”

便利店说大也不大,但东西不少:打印机、饮水机、微波炉(wēibōlú)、雨伞等一应俱全。缝缝补补、帮忙开锁,这些“针头线脑”的小事(xiǎoshì),构筑起城市的烟火(yānhuǒ)气。

便利店工作人员不多,但(dàn)忙的事情(shìqíng)不少:不时(bùshí)有路过的熟人冲店长打招呼,有时找店里帮忙或者提点建议。或许,有烟火气的并不是24小时的店面,而是尽心服务的人。

山西太原市富力城小区门口的(de)唐久便利店,店员帮老人送货。

夜深了,走进便利店买一杯(yībēi)热饮,在书店读一本好书……随着夜间经济的(de)兴起,越来越多商铺(shāngpù)开始24小时营业。除了满足全天候的消费需求,他们有的为环卫工人、外卖骑手提供热水补给,有的为乡村读者提供阅读场所,有的为社区老年人提供数字化便民服务……民生温度往往蕴藏(yùncáng)在点滴之中,人民群众的感受最(zuì)直接、最真实、最深刻。近日,本报记者走进3家(jiā)24小时营业商铺,记录下商铺里的温暖(wēnnuǎn)故事。

书灯始终为村民们亮(liàng)起

“锄禾日当午,汗滴禾下土(hàndīhéxiàtǔ)……”周末,一场田间读书会在(zài)广东广州市花都区花山镇小布村的“书店农场”举办,二十几户亲子家庭参与其中,带队人江永强一边(yībiān)为大家讲解古诗,一边带孩子们体验真实“锄禾”场景,孩子们听得津津有味(jīnjīnyǒuwèi)。

“能通过阅读增加知识,还能让小朋友接触大自然(dàzìrán),这样的活动有意义。”不少家长说,来参加活动,是因为“24小时(xiǎoshí)书店”多年的好口碑(kǒubēi)。

家长所说的(de)“24小时书店”是小布村(xiǎobùcūn)一家不起眼(bùqǐyǎn)的小店。书店有300多平方米,配有活动室、阅读室。面积虽不大,做的事不少。书店全天候开放,书籍可购买,也可免费(miǎnfèi)借走,村民没事就来看看书,孩子们放学也会来做作业,这里每月还会举办公益读书活动等。

“我小时候爱读书,但去图书馆得走到几公里外,有时也借邻居家的书看,那时起(qǐ)就有个开(kāi)书店的梦想,想让村里的孩子能在家门口享受阅读的乐趣。”当被问及开书店的初衷(chūzhōng),江永强回忆道。2017年,江永强回乡创业,开办了这间(zhèjiān)书店,而坚持夜晚开放,是因为他在深圳打拼时,常(cháng)光顾一间24小时书吧,顾客可以随时阅读,“我希望自己的书店也能传递(chuándì)这种温暖。”

白天带亲子家庭研学(yánxué),晚上回到书店,江永强又开始组织诗歌分享会。一些诗歌爱好者来到(láidào)书店,围坐在一起,分享喜爱的散文诗歌,兴浓时还吟诵几句,“看到书店能为阅读爱好者提供一个交流的平台,就觉得自己没(méi)白干(báigàn)。”

晚上11点,江永强和店员收拾好东西准备(zhǔnbèi)离开,但书店仍是营业状态,店里零星的读者也没有被打扰。“一开始,我们(wǒmen)轮流值班,但因为持续熬夜,有些店员离开了。”后来他干脆决定晚上不留人值班,茶水(cháshuǐ)室、卫生间等贴上自助服务指引,并留下电话,读者如果有需要,可以随时(suíshí)呼叫,“书店开在乡村,这里民风淳朴,而且夜晚来店里的大多是爱书人,我相信(xiāngxìn)他们(tāmen)。”

事实上,这间书店(shūdiàn)能够开到第八年,离不开经营思路的转变。江永强粗略算了一笔账,以前卖教辅、做培训是书店的主要(zhǔyào)收入,如今读书会及研学活动的收入则成了支柱,使书店基本能够实现收支平衡(shōuzhīpínghéng)。

在江永强看来(kànlái),如今这家书店能开拓新的业务,有这么多人愿意(yuànyì)参加活动,与书店坚持做公益、做服务的初心密不可分。“这间书店除了有借阅图书(túshū)的读者,还有路过歇脚(xiējiǎo)的背包客,他们(tāmen)时常过来坐坐,我想这也是对书店、对我的信任,我希望不辜负这份信任,能一直坚持下去。”江永强说。

江永强的一天是忙碌的,但他的神情却自在而满足(mǎnzú)。在乡村推广阅读,对他来说是比(bǐ)赚钱更有意义(gèngyǒuyìyì)的事,正是这份对公益的坚守,成为他的书店能够坚持下来的原因。

每次走进书店,江永强都会看看店里的一盏灯,这盏灯从(cóng)开张起(qǐ)一直亮(liàng)着,24小时不灭。江永强说,只要书店还在,这灯就会一直点亮,一直陪伴着爱书的人们。

在这能(zhènéng)喝口热水歇歇脚

“叮咚——欢迎光临美宜佳。”晚上9点,这家(zhèjiā)位于(wèiyú)江苏南京市迈皋桥地铁站旁的超市迎来繁忙时刻。

放眼看(yǎnkàn),店内(diànnèi)摆满(bǎimǎn)了食品、日用品,一名(yīmíng)长发姑娘挑选好鲜奶、三明治还有大桶水,走到柜台结账。“你好。”店长张生有印象,这是位“老面孔”,经常在这时来店里,她也代表着这家超市的最大客群——在附近居住或者换乘的市民。

迈皋桥地铁站周边(zhōubiān)有5个(gè)社区、约4万居民,这里还是城北片区的交通枢纽,每天有10万人次搭乘地铁,其中许多人顺路到超市购物。长发姑娘说,来这里买早餐,是她生活(shēnghuó)中一份小小的仪式感。

“叮咚”声不断,张生埋头结账,再抬眼就看到进来了一群拿着烤串的(de)年轻人(niánqīngrén)。正因这里客流密集,晚上的夜市红红火火,200多个摊位摆出300多米(duōmǐ),每天吸引超过5000名消费者。

“早上(zǎoshàng)5点半就有(yǒu)人来买(mǎi)早点,深夜三四点仍有夜市未散,我们店24小时都有顾客。”张生介绍,店员三班倒,他负责下午4点到晚上12点的中班段。

看到(kàndào)穿着红马甲的钱兆生走进(zǒujìn)来,张生就知道已经11点多了(le),因为他是交通枢纽的夜扫保洁员。“晚上10点半来,先把广场清扫一遍,休息一阵,再将夜市(yèshì)的垃圾清理一下(yīxià),12点半下班。”钱兆生在柜台旁接了热水,坐下来休息。他指了指便利店玻璃上的提示:暖心驿站提供免费热水、爱心雨伞、充电服务……

一旁,还坐着等待接单的外卖骑手。“这里可以喝口热水休息一下。”外卖小哥于琮领记得,有(yǒu)一天突发暴雨,他浑身湿透冲进(jìn)超市,不仅喝到了热姜茶,还借到了雨衣,此后他经常会(huì)来店里接杯水。

南京市栖霞区迈皋(màigāo)(màigāo)桥街道迈皋桥街社区党委书记杨琴说,社区与这家24小时超市积极联动,设立“暖心驿站”,为环卫工人、夜市管理人员、外卖骑手、社区志愿者提供热水补给、临时休憩等服务(fúwù);社区同步调配(diàopèi)资源,补充应急物资,携手构建便民服务网,在基层治理实践中,探索共建共享共治新(gòngzhìxīn)模式。

张生翻开台账,店里(diànlǐ)每天有客流500人次,日均营业额6000元,扣除(kòuchú)成本,每月利润(lìrùn)1万元出头。一笔笔账单记录着的,是生活,也是民生。

台账记录的(de),是看得见的民生账本,但“看不见”的账本同样温暖。

什么是“看不见”的(de)账本(zhàngběn)?便利店每天(měitiān)接待超过40人次的环卫工人、夜市管理人员、外卖骑手等(děng)民生服务领域的户外工作者。由于工作原因,他们大多只来得及接一杯热水,短暂休息十来分钟,几乎不产生“经济价值”。但在张生(zhāngshēng)看来,这是更有意义的“为民(wèimín)账本”——一杯热茶中,升腾着24小时便利店的温暖,也蕴藏了城市治理的温度。

便民服务清单(qīngdān)越拉越长

晚上8点,山西太原(shānxītàiyuán)富力城(chéng)小区门口的唐久便利店里,空调送出清凉的风。

“小殷,在你(nǐ)这避会儿暑!你帮我充个天然气费,再(zài)打印个东西。”80多岁的小区居民张奶奶推开门,冲着在货架(huòjià)间穿梭的店长殷关东爽朗一笑。

殷关东迎上去:“张奶奶来啦,是不是打印退休金明细?”他边说边扶张奶奶坐下(zuòxià)。原来(yuánlái),张奶奶每月都会来店里打印退休金流水(liúshuǐ)单,殷关东不仅帮忙打印,还会仔细帮老人核对金额。

富力城小区有20多栋(duōdòng)楼,老年人居多,因为行动不便,有时候跑一趟,往往攒着好几件事一起(yìqǐ)办。

“小殷这孩子比亲人还贴心(tiēxīn)!”张奶奶逢人就夸。有一次,张奶奶急需买生活用品,可突然下起大雨(dàyǔ),不得不给便利店打电话。殷关东(guāndōng)二话不说,迅速挑选好物品,冒雨给老人送了过去,老人十分感动。

在(zài)这家24小时营业的便利店里,一张“便民服务清单”逐渐形成:代缴天然气费、水电费、话费;手机充电、打印复印、加热食品;雨天借伞、送货上门……这些服务就像一张细密(xìmì)的网,兜住了(le)居民生活的细碎需求(xūqiú)。

在许多居民眼里,门口的便利店越来越像(xiàng)综合服务窗口(chuāngkǒu)。近年来,太原市以满足居民日常生活基本消费和品质消费为(wèi)目标,通过优化布局、补齐短板、提升多元化服务等(děng),打造一刻钟便民生活圈,提升社区幸福指数。

70岁的李大爷拿着手机走进店里:“小殷,这手机又收不到验证码了(le)!”殷关东一边耐心地帮老人(lǎorén)清理缓存、设置网络,一边手把手(shǒubǎshǒu)教(jiào)老人操作:“大爷,下次点这儿就能刷新,我给您设成大字体,看不清随时来叫我。”

上个月,王奶奶(wángnǎinǎi)家的电子锁出现故障,但老人(lǎorén)不知去哪里找人,就打了殷关东(guāndōng)的电话。殷关东不仅联系了开锁师傅,担心老人饿着,还特意从店里热(rè)了包子带来。“奶奶,这都是我应该做的,咱们都是一家人!”面对老人塞来的感谢红包,殷关东笑着婉拒。

“接下来,我们还打算增加送洗衣物、回收旧衣(jiùyī)、代缴物业费等服务(fúwù)。”殷关东指着正在调试的智能终端(zhōngduān)介绍,“以后居民下楼遛个弯的工夫,就能把生活琐事都办了。”

便利店说大也不大,但东西不少:打印机、饮水机、微波炉(wēibōlú)、雨伞等一应俱全。缝缝补补、帮忙开锁,这些“针头线脑”的小事(xiǎoshì),构筑起城市的烟火(yānhuǒ)气。

便利店工作人员不多,但(dàn)忙的事情(shìqíng)不少:不时(bùshí)有路过的熟人冲店长打招呼,有时找店里帮忙或者提点建议。或许,有烟火气的并不是24小时的店面,而是尽心服务的人。

本文转自(zhuǎnzì)【人民日报】;

深夜,外卖骑手在(zài)江苏南京市迈皋桥地铁站旁的美宜佳超市里小歇。

邢原嘉摄(人民(rénmín)视觉)

深夜,外卖骑手在(zài)江苏南京市迈皋桥地铁站旁的美宜佳超市里小歇。

邢原嘉摄(人民(rénmín)视觉)

放学后,孩子们(men)在广东广州市花都区花山镇(shānzhèn)小布村的“24小时书店”里做作业。

江永(jiāngyǒng)强摄(人民视觉)

放学后,孩子们(men)在广东广州市花都区花山镇(shānzhèn)小布村的“24小时书店”里做作业。

江永(jiāngyǒng)强摄(人民视觉)

山西太原市富力城小区门口的(de)唐久便利店,店员帮老人送货。

夜深了,走进便利店买一杯(yībēi)热饮,在书店读一本好书……随着夜间经济的(de)兴起,越来越多商铺(shāngpù)开始24小时营业。除了满足全天候的消费需求,他们有的为环卫工人、外卖骑手提供热水补给,有的为乡村读者提供阅读场所,有的为社区老年人提供数字化便民服务……民生温度往往蕴藏(yùncáng)在点滴之中,人民群众的感受最(zuì)直接、最真实、最深刻。近日,本报记者走进3家(jiā)24小时营业商铺,记录下商铺里的温暖(wēnnuǎn)故事。

书灯始终为村民们亮(liàng)起

“锄禾日当午,汗滴禾下土(hàndīhéxiàtǔ)……”周末,一场田间读书会在(zài)广东广州市花都区花山镇小布村的“书店农场”举办,二十几户亲子家庭参与其中,带队人江永强一边(yībiān)为大家讲解古诗,一边带孩子们体验真实“锄禾”场景,孩子们听得津津有味(jīnjīnyǒuwèi)。

“能通过阅读增加知识,还能让小朋友接触大自然(dàzìrán),这样的活动有意义。”不少家长说,来参加活动,是因为“24小时(xiǎoshí)书店”多年的好口碑(kǒubēi)。

家长所说的(de)“24小时书店”是小布村(xiǎobùcūn)一家不起眼(bùqǐyǎn)的小店。书店有300多平方米,配有活动室、阅读室。面积虽不大,做的事不少。书店全天候开放,书籍可购买,也可免费(miǎnfèi)借走,村民没事就来看看书,孩子们放学也会来做作业,这里每月还会举办公益读书活动等。

“我小时候爱读书,但去图书馆得走到几公里外,有时也借邻居家的书看,那时起(qǐ)就有个开(kāi)书店的梦想,想让村里的孩子能在家门口享受阅读的乐趣。”当被问及开书店的初衷(chūzhōng),江永强回忆道。2017年,江永强回乡创业,开办了这间(zhèjiān)书店,而坚持夜晚开放,是因为他在深圳打拼时,常(cháng)光顾一间24小时书吧,顾客可以随时阅读,“我希望自己的书店也能传递(chuándì)这种温暖。”

白天带亲子家庭研学(yánxué),晚上回到书店,江永强又开始组织诗歌分享会。一些诗歌爱好者来到(láidào)书店,围坐在一起,分享喜爱的散文诗歌,兴浓时还吟诵几句,“看到书店能为阅读爱好者提供一个交流的平台,就觉得自己没(méi)白干(báigàn)。”

晚上11点,江永强和店员收拾好东西准备(zhǔnbèi)离开,但书店仍是营业状态,店里零星的读者也没有被打扰。“一开始,我们(wǒmen)轮流值班,但因为持续熬夜,有些店员离开了。”后来他干脆决定晚上不留人值班,茶水(cháshuǐ)室、卫生间等贴上自助服务指引,并留下电话,读者如果有需要,可以随时(suíshí)呼叫,“书店开在乡村,这里民风淳朴,而且夜晚来店里的大多是爱书人,我相信(xiāngxìn)他们(tāmen)。”

事实上,这间书店(shūdiàn)能够开到第八年,离不开经营思路的转变。江永强粗略算了一笔账,以前卖教辅、做培训是书店的主要(zhǔyào)收入,如今读书会及研学活动的收入则成了支柱,使书店基本能够实现收支平衡(shōuzhīpínghéng)。

在江永强看来(kànlái),如今这家书店能开拓新的业务,有这么多人愿意(yuànyì)参加活动,与书店坚持做公益、做服务的初心密不可分。“这间书店除了有借阅图书(túshū)的读者,还有路过歇脚(xiējiǎo)的背包客,他们(tāmen)时常过来坐坐,我想这也是对书店、对我的信任,我希望不辜负这份信任,能一直坚持下去。”江永强说。

江永强的一天是忙碌的,但他的神情却自在而满足(mǎnzú)。在乡村推广阅读,对他来说是比(bǐ)赚钱更有意义(gèngyǒuyìyì)的事,正是这份对公益的坚守,成为他的书店能够坚持下来的原因。

每次走进书店,江永强都会看看店里的一盏灯,这盏灯从(cóng)开张起(qǐ)一直亮(liàng)着,24小时不灭。江永强说,只要书店还在,这灯就会一直点亮,一直陪伴着爱书的人们。

在这能(zhènéng)喝口热水歇歇脚

“叮咚——欢迎光临美宜佳。”晚上9点,这家(zhèjiā)位于(wèiyú)江苏南京市迈皋桥地铁站旁的超市迎来繁忙时刻。

放眼看(yǎnkàn),店内(diànnèi)摆满(bǎimǎn)了食品、日用品,一名(yīmíng)长发姑娘挑选好鲜奶、三明治还有大桶水,走到柜台结账。“你好。”店长张生有印象,这是位“老面孔”,经常在这时来店里,她也代表着这家超市的最大客群——在附近居住或者换乘的市民。

迈皋桥地铁站周边(zhōubiān)有5个(gè)社区、约4万居民,这里还是城北片区的交通枢纽,每天有10万人次搭乘地铁,其中许多人顺路到超市购物。长发姑娘说,来这里买早餐,是她生活(shēnghuó)中一份小小的仪式感。

“叮咚”声不断,张生埋头结账,再抬眼就看到进来了一群拿着烤串的(de)年轻人(niánqīngrén)。正因这里客流密集,晚上的夜市红红火火,200多个摊位摆出300多米(duōmǐ),每天吸引超过5000名消费者。

“早上(zǎoshàng)5点半就有(yǒu)人来买(mǎi)早点,深夜三四点仍有夜市未散,我们店24小时都有顾客。”张生介绍,店员三班倒,他负责下午4点到晚上12点的中班段。

看到(kàndào)穿着红马甲的钱兆生走进(zǒujìn)来,张生就知道已经11点多了(le),因为他是交通枢纽的夜扫保洁员。“晚上10点半来,先把广场清扫一遍,休息一阵,再将夜市(yèshì)的垃圾清理一下(yīxià),12点半下班。”钱兆生在柜台旁接了热水,坐下来休息。他指了指便利店玻璃上的提示:暖心驿站提供免费热水、爱心雨伞、充电服务……

一旁,还坐着等待接单的外卖骑手。“这里可以喝口热水休息一下。”外卖小哥于琮领记得,有(yǒu)一天突发暴雨,他浑身湿透冲进(jìn)超市,不仅喝到了热姜茶,还借到了雨衣,此后他经常会(huì)来店里接杯水。

南京市栖霞区迈皋(màigāo)(màigāo)桥街道迈皋桥街社区党委书记杨琴说,社区与这家24小时超市积极联动,设立“暖心驿站”,为环卫工人、夜市管理人员、外卖骑手、社区志愿者提供热水补给、临时休憩等服务(fúwù);社区同步调配(diàopèi)资源,补充应急物资,携手构建便民服务网,在基层治理实践中,探索共建共享共治新(gòngzhìxīn)模式。

张生翻开台账,店里(diànlǐ)每天有客流500人次,日均营业额6000元,扣除(kòuchú)成本,每月利润(lìrùn)1万元出头。一笔笔账单记录着的,是生活,也是民生。

台账记录的(de),是看得见的民生账本,但“看不见”的账本同样温暖。

什么是“看不见”的(de)账本(zhàngběn)?便利店每天(měitiān)接待超过40人次的环卫工人、夜市管理人员、外卖骑手等(děng)民生服务领域的户外工作者。由于工作原因,他们大多只来得及接一杯热水,短暂休息十来分钟,几乎不产生“经济价值”。但在张生(zhāngshēng)看来,这是更有意义的“为民(wèimín)账本”——一杯热茶中,升腾着24小时便利店的温暖,也蕴藏了城市治理的温度。

便民服务清单(qīngdān)越拉越长

晚上8点,山西太原(shānxītàiyuán)富力城(chéng)小区门口的唐久便利店里,空调送出清凉的风。

“小殷,在你(nǐ)这避会儿暑!你帮我充个天然气费,再(zài)打印个东西。”80多岁的小区居民张奶奶推开门,冲着在货架(huòjià)间穿梭的店长殷关东爽朗一笑。

殷关东迎上去:“张奶奶来啦,是不是打印退休金明细?”他边说边扶张奶奶坐下(zuòxià)。原来(yuánlái),张奶奶每月都会来店里打印退休金流水(liúshuǐ)单,殷关东不仅帮忙打印,还会仔细帮老人核对金额。

富力城小区有20多栋(duōdòng)楼,老年人居多,因为行动不便,有时候跑一趟,往往攒着好几件事一起(yìqǐ)办。

“小殷这孩子比亲人还贴心(tiēxīn)!”张奶奶逢人就夸。有一次,张奶奶急需买生活用品,可突然下起大雨(dàyǔ),不得不给便利店打电话。殷关东(guāndōng)二话不说,迅速挑选好物品,冒雨给老人送了过去,老人十分感动。

在(zài)这家24小时营业的便利店里,一张“便民服务清单”逐渐形成:代缴天然气费、水电费、话费;手机充电、打印复印、加热食品;雨天借伞、送货上门……这些服务就像一张细密(xìmì)的网,兜住了(le)居民生活的细碎需求(xūqiú)。

在许多居民眼里,门口的便利店越来越像(xiàng)综合服务窗口(chuāngkǒu)。近年来,太原市以满足居民日常生活基本消费和品质消费为(wèi)目标,通过优化布局、补齐短板、提升多元化服务等(děng),打造一刻钟便民生活圈,提升社区幸福指数。

70岁的李大爷拿着手机走进店里:“小殷,这手机又收不到验证码了(le)!”殷关东一边耐心地帮老人(lǎorén)清理缓存、设置网络,一边手把手(shǒubǎshǒu)教(jiào)老人操作:“大爷,下次点这儿就能刷新,我给您设成大字体,看不清随时来叫我。”

上个月,王奶奶(wángnǎinǎi)家的电子锁出现故障,但老人(lǎorén)不知去哪里找人,就打了殷关东(guāndōng)的电话。殷关东不仅联系了开锁师傅,担心老人饿着,还特意从店里热(rè)了包子带来。“奶奶,这都是我应该做的,咱们都是一家人!”面对老人塞来的感谢红包,殷关东笑着婉拒。

“接下来,我们还打算增加送洗衣物、回收旧衣(jiùyī)、代缴物业费等服务(fúwù)。”殷关东指着正在调试的智能终端(zhōngduān)介绍,“以后居民下楼遛个弯的工夫,就能把生活琐事都办了。”

便利店说大也不大,但东西不少:打印机、饮水机、微波炉(wēibōlú)、雨伞等一应俱全。缝缝补补、帮忙开锁,这些“针头线脑”的小事(xiǎoshì),构筑起城市的烟火(yānhuǒ)气。

便利店工作人员不多,但(dàn)忙的事情(shìqíng)不少:不时(bùshí)有路过的熟人冲店长打招呼,有时找店里帮忙或者提点建议。或许,有烟火气的并不是24小时的店面,而是尽心服务的人。

山西太原市富力城小区门口的(de)唐久便利店,店员帮老人送货。

夜深了,走进便利店买一杯(yībēi)热饮,在书店读一本好书……随着夜间经济的(de)兴起,越来越多商铺(shāngpù)开始24小时营业。除了满足全天候的消费需求,他们有的为环卫工人、外卖骑手提供热水补给,有的为乡村读者提供阅读场所,有的为社区老年人提供数字化便民服务……民生温度往往蕴藏(yùncáng)在点滴之中,人民群众的感受最(zuì)直接、最真实、最深刻。近日,本报记者走进3家(jiā)24小时营业商铺,记录下商铺里的温暖(wēnnuǎn)故事。

书灯始终为村民们亮(liàng)起

“锄禾日当午,汗滴禾下土(hàndīhéxiàtǔ)……”周末,一场田间读书会在(zài)广东广州市花都区花山镇小布村的“书店农场”举办,二十几户亲子家庭参与其中,带队人江永强一边(yībiān)为大家讲解古诗,一边带孩子们体验真实“锄禾”场景,孩子们听得津津有味(jīnjīnyǒuwèi)。

“能通过阅读增加知识,还能让小朋友接触大自然(dàzìrán),这样的活动有意义。”不少家长说,来参加活动,是因为“24小时(xiǎoshí)书店”多年的好口碑(kǒubēi)。

家长所说的(de)“24小时书店”是小布村(xiǎobùcūn)一家不起眼(bùqǐyǎn)的小店。书店有300多平方米,配有活动室、阅读室。面积虽不大,做的事不少。书店全天候开放,书籍可购买,也可免费(miǎnfèi)借走,村民没事就来看看书,孩子们放学也会来做作业,这里每月还会举办公益读书活动等。

“我小时候爱读书,但去图书馆得走到几公里外,有时也借邻居家的书看,那时起(qǐ)就有个开(kāi)书店的梦想,想让村里的孩子能在家门口享受阅读的乐趣。”当被问及开书店的初衷(chūzhōng),江永强回忆道。2017年,江永强回乡创业,开办了这间(zhèjiān)书店,而坚持夜晚开放,是因为他在深圳打拼时,常(cháng)光顾一间24小时书吧,顾客可以随时阅读,“我希望自己的书店也能传递(chuándì)这种温暖。”

白天带亲子家庭研学(yánxué),晚上回到书店,江永强又开始组织诗歌分享会。一些诗歌爱好者来到(láidào)书店,围坐在一起,分享喜爱的散文诗歌,兴浓时还吟诵几句,“看到书店能为阅读爱好者提供一个交流的平台,就觉得自己没(méi)白干(báigàn)。”

晚上11点,江永强和店员收拾好东西准备(zhǔnbèi)离开,但书店仍是营业状态,店里零星的读者也没有被打扰。“一开始,我们(wǒmen)轮流值班,但因为持续熬夜,有些店员离开了。”后来他干脆决定晚上不留人值班,茶水(cháshuǐ)室、卫生间等贴上自助服务指引,并留下电话,读者如果有需要,可以随时(suíshí)呼叫,“书店开在乡村,这里民风淳朴,而且夜晚来店里的大多是爱书人,我相信(xiāngxìn)他们(tāmen)。”

事实上,这间书店(shūdiàn)能够开到第八年,离不开经营思路的转变。江永强粗略算了一笔账,以前卖教辅、做培训是书店的主要(zhǔyào)收入,如今读书会及研学活动的收入则成了支柱,使书店基本能够实现收支平衡(shōuzhīpínghéng)。

在江永强看来(kànlái),如今这家书店能开拓新的业务,有这么多人愿意(yuànyì)参加活动,与书店坚持做公益、做服务的初心密不可分。“这间书店除了有借阅图书(túshū)的读者,还有路过歇脚(xiējiǎo)的背包客,他们(tāmen)时常过来坐坐,我想这也是对书店、对我的信任,我希望不辜负这份信任,能一直坚持下去。”江永强说。

江永强的一天是忙碌的,但他的神情却自在而满足(mǎnzú)。在乡村推广阅读,对他来说是比(bǐ)赚钱更有意义(gèngyǒuyìyì)的事,正是这份对公益的坚守,成为他的书店能够坚持下来的原因。

每次走进书店,江永强都会看看店里的一盏灯,这盏灯从(cóng)开张起(qǐ)一直亮(liàng)着,24小时不灭。江永强说,只要书店还在,这灯就会一直点亮,一直陪伴着爱书的人们。

在这能(zhènéng)喝口热水歇歇脚

“叮咚——欢迎光临美宜佳。”晚上9点,这家(zhèjiā)位于(wèiyú)江苏南京市迈皋桥地铁站旁的超市迎来繁忙时刻。

放眼看(yǎnkàn),店内(diànnèi)摆满(bǎimǎn)了食品、日用品,一名(yīmíng)长发姑娘挑选好鲜奶、三明治还有大桶水,走到柜台结账。“你好。”店长张生有印象,这是位“老面孔”,经常在这时来店里,她也代表着这家超市的最大客群——在附近居住或者换乘的市民。

迈皋桥地铁站周边(zhōubiān)有5个(gè)社区、约4万居民,这里还是城北片区的交通枢纽,每天有10万人次搭乘地铁,其中许多人顺路到超市购物。长发姑娘说,来这里买早餐,是她生活(shēnghuó)中一份小小的仪式感。

“叮咚”声不断,张生埋头结账,再抬眼就看到进来了一群拿着烤串的(de)年轻人(niánqīngrén)。正因这里客流密集,晚上的夜市红红火火,200多个摊位摆出300多米(duōmǐ),每天吸引超过5000名消费者。

“早上(zǎoshàng)5点半就有(yǒu)人来买(mǎi)早点,深夜三四点仍有夜市未散,我们店24小时都有顾客。”张生介绍,店员三班倒,他负责下午4点到晚上12点的中班段。

看到(kàndào)穿着红马甲的钱兆生走进(zǒujìn)来,张生就知道已经11点多了(le),因为他是交通枢纽的夜扫保洁员。“晚上10点半来,先把广场清扫一遍,休息一阵,再将夜市(yèshì)的垃圾清理一下(yīxià),12点半下班。”钱兆生在柜台旁接了热水,坐下来休息。他指了指便利店玻璃上的提示:暖心驿站提供免费热水、爱心雨伞、充电服务……

一旁,还坐着等待接单的外卖骑手。“这里可以喝口热水休息一下。”外卖小哥于琮领记得,有(yǒu)一天突发暴雨,他浑身湿透冲进(jìn)超市,不仅喝到了热姜茶,还借到了雨衣,此后他经常会(huì)来店里接杯水。

南京市栖霞区迈皋(màigāo)(màigāo)桥街道迈皋桥街社区党委书记杨琴说,社区与这家24小时超市积极联动,设立“暖心驿站”,为环卫工人、夜市管理人员、外卖骑手、社区志愿者提供热水补给、临时休憩等服务(fúwù);社区同步调配(diàopèi)资源,补充应急物资,携手构建便民服务网,在基层治理实践中,探索共建共享共治新(gòngzhìxīn)模式。

张生翻开台账,店里(diànlǐ)每天有客流500人次,日均营业额6000元,扣除(kòuchú)成本,每月利润(lìrùn)1万元出头。一笔笔账单记录着的,是生活,也是民生。

台账记录的(de),是看得见的民生账本,但“看不见”的账本同样温暖。

什么是“看不见”的(de)账本(zhàngběn)?便利店每天(měitiān)接待超过40人次的环卫工人、夜市管理人员、外卖骑手等(děng)民生服务领域的户外工作者。由于工作原因,他们大多只来得及接一杯热水,短暂休息十来分钟,几乎不产生“经济价值”。但在张生(zhāngshēng)看来,这是更有意义的“为民(wèimín)账本”——一杯热茶中,升腾着24小时便利店的温暖,也蕴藏了城市治理的温度。

便民服务清单(qīngdān)越拉越长

晚上8点,山西太原(shānxītàiyuán)富力城(chéng)小区门口的唐久便利店里,空调送出清凉的风。

“小殷,在你(nǐ)这避会儿暑!你帮我充个天然气费,再(zài)打印个东西。”80多岁的小区居民张奶奶推开门,冲着在货架(huòjià)间穿梭的店长殷关东爽朗一笑。

殷关东迎上去:“张奶奶来啦,是不是打印退休金明细?”他边说边扶张奶奶坐下(zuòxià)。原来(yuánlái),张奶奶每月都会来店里打印退休金流水(liúshuǐ)单,殷关东不仅帮忙打印,还会仔细帮老人核对金额。

富力城小区有20多栋(duōdòng)楼,老年人居多,因为行动不便,有时候跑一趟,往往攒着好几件事一起(yìqǐ)办。

“小殷这孩子比亲人还贴心(tiēxīn)!”张奶奶逢人就夸。有一次,张奶奶急需买生活用品,可突然下起大雨(dàyǔ),不得不给便利店打电话。殷关东(guāndōng)二话不说,迅速挑选好物品,冒雨给老人送了过去,老人十分感动。

在(zài)这家24小时营业的便利店里,一张“便民服务清单”逐渐形成:代缴天然气费、水电费、话费;手机充电、打印复印、加热食品;雨天借伞、送货上门……这些服务就像一张细密(xìmì)的网,兜住了(le)居民生活的细碎需求(xūqiú)。

在许多居民眼里,门口的便利店越来越像(xiàng)综合服务窗口(chuāngkǒu)。近年来,太原市以满足居民日常生活基本消费和品质消费为(wèi)目标,通过优化布局、补齐短板、提升多元化服务等(děng),打造一刻钟便民生活圈,提升社区幸福指数。

70岁的李大爷拿着手机走进店里:“小殷,这手机又收不到验证码了(le)!”殷关东一边耐心地帮老人(lǎorén)清理缓存、设置网络,一边手把手(shǒubǎshǒu)教(jiào)老人操作:“大爷,下次点这儿就能刷新,我给您设成大字体,看不清随时来叫我。”

上个月,王奶奶(wángnǎinǎi)家的电子锁出现故障,但老人(lǎorén)不知去哪里找人,就打了殷关东(guāndōng)的电话。殷关东不仅联系了开锁师傅,担心老人饿着,还特意从店里热(rè)了包子带来。“奶奶,这都是我应该做的,咱们都是一家人!”面对老人塞来的感谢红包,殷关东笑着婉拒。

“接下来,我们还打算增加送洗衣物、回收旧衣(jiùyī)、代缴物业费等服务(fúwù)。”殷关东指着正在调试的智能终端(zhōngduān)介绍,“以后居民下楼遛个弯的工夫,就能把生活琐事都办了。”

便利店说大也不大,但东西不少:打印机、饮水机、微波炉(wēibōlú)、雨伞等一应俱全。缝缝补补、帮忙开锁,这些“针头线脑”的小事(xiǎoshì),构筑起城市的烟火(yānhuǒ)气。

便利店工作人员不多,但(dàn)忙的事情(shìqíng)不少:不时(bùshí)有路过的熟人冲店长打招呼,有时找店里帮忙或者提点建议。或许,有烟火气的并不是24小时的店面,而是尽心服务的人。

深夜,外卖骑手在(zài)江苏南京市迈皋桥地铁站旁的美宜佳超市里小歇。

邢原嘉摄(人民(rénmín)视觉)

深夜,外卖骑手在(zài)江苏南京市迈皋桥地铁站旁的美宜佳超市里小歇。

邢原嘉摄(人民(rénmín)视觉)

放学后,孩子们(men)在广东广州市花都区花山镇(shānzhèn)小布村的“24小时书店”里做作业。

江永(jiāngyǒng)强摄(人民视觉)

放学后,孩子们(men)在广东广州市花都区花山镇(shānzhèn)小布村的“24小时书店”里做作业。

江永(jiāngyǒng)强摄(人民视觉)

山西太原市富力城小区门口的(de)唐久便利店,店员帮老人送货。

夜深了,走进便利店买一杯(yībēi)热饮,在书店读一本好书……随着夜间经济的(de)兴起,越来越多商铺(shāngpù)开始24小时营业。除了满足全天候的消费需求,他们有的为环卫工人、外卖骑手提供热水补给,有的为乡村读者提供阅读场所,有的为社区老年人提供数字化便民服务……民生温度往往蕴藏(yùncáng)在点滴之中,人民群众的感受最(zuì)直接、最真实、最深刻。近日,本报记者走进3家(jiā)24小时营业商铺,记录下商铺里的温暖(wēnnuǎn)故事。

书灯始终为村民们亮(liàng)起

“锄禾日当午,汗滴禾下土(hàndīhéxiàtǔ)……”周末,一场田间读书会在(zài)广东广州市花都区花山镇小布村的“书店农场”举办,二十几户亲子家庭参与其中,带队人江永强一边(yībiān)为大家讲解古诗,一边带孩子们体验真实“锄禾”场景,孩子们听得津津有味(jīnjīnyǒuwèi)。

“能通过阅读增加知识,还能让小朋友接触大自然(dàzìrán),这样的活动有意义。”不少家长说,来参加活动,是因为“24小时(xiǎoshí)书店”多年的好口碑(kǒubēi)。

家长所说的(de)“24小时书店”是小布村(xiǎobùcūn)一家不起眼(bùqǐyǎn)的小店。书店有300多平方米,配有活动室、阅读室。面积虽不大,做的事不少。书店全天候开放,书籍可购买,也可免费(miǎnfèi)借走,村民没事就来看看书,孩子们放学也会来做作业,这里每月还会举办公益读书活动等。

“我小时候爱读书,但去图书馆得走到几公里外,有时也借邻居家的书看,那时起(qǐ)就有个开(kāi)书店的梦想,想让村里的孩子能在家门口享受阅读的乐趣。”当被问及开书店的初衷(chūzhōng),江永强回忆道。2017年,江永强回乡创业,开办了这间(zhèjiān)书店,而坚持夜晚开放,是因为他在深圳打拼时,常(cháng)光顾一间24小时书吧,顾客可以随时阅读,“我希望自己的书店也能传递(chuándì)这种温暖。”

白天带亲子家庭研学(yánxué),晚上回到书店,江永强又开始组织诗歌分享会。一些诗歌爱好者来到(láidào)书店,围坐在一起,分享喜爱的散文诗歌,兴浓时还吟诵几句,“看到书店能为阅读爱好者提供一个交流的平台,就觉得自己没(méi)白干(báigàn)。”

晚上11点,江永强和店员收拾好东西准备(zhǔnbèi)离开,但书店仍是营业状态,店里零星的读者也没有被打扰。“一开始,我们(wǒmen)轮流值班,但因为持续熬夜,有些店员离开了。”后来他干脆决定晚上不留人值班,茶水(cháshuǐ)室、卫生间等贴上自助服务指引,并留下电话,读者如果有需要,可以随时(suíshí)呼叫,“书店开在乡村,这里民风淳朴,而且夜晚来店里的大多是爱书人,我相信(xiāngxìn)他们(tāmen)。”

事实上,这间书店(shūdiàn)能够开到第八年,离不开经营思路的转变。江永强粗略算了一笔账,以前卖教辅、做培训是书店的主要(zhǔyào)收入,如今读书会及研学活动的收入则成了支柱,使书店基本能够实现收支平衡(shōuzhīpínghéng)。

在江永强看来(kànlái),如今这家书店能开拓新的业务,有这么多人愿意(yuànyì)参加活动,与书店坚持做公益、做服务的初心密不可分。“这间书店除了有借阅图书(túshū)的读者,还有路过歇脚(xiējiǎo)的背包客,他们(tāmen)时常过来坐坐,我想这也是对书店、对我的信任,我希望不辜负这份信任,能一直坚持下去。”江永强说。

江永强的一天是忙碌的,但他的神情却自在而满足(mǎnzú)。在乡村推广阅读,对他来说是比(bǐ)赚钱更有意义(gèngyǒuyìyì)的事,正是这份对公益的坚守,成为他的书店能够坚持下来的原因。

每次走进书店,江永强都会看看店里的一盏灯,这盏灯从(cóng)开张起(qǐ)一直亮(liàng)着,24小时不灭。江永强说,只要书店还在,这灯就会一直点亮,一直陪伴着爱书的人们。

在这能(zhènéng)喝口热水歇歇脚

“叮咚——欢迎光临美宜佳。”晚上9点,这家(zhèjiā)位于(wèiyú)江苏南京市迈皋桥地铁站旁的超市迎来繁忙时刻。

放眼看(yǎnkàn),店内(diànnèi)摆满(bǎimǎn)了食品、日用品,一名(yīmíng)长发姑娘挑选好鲜奶、三明治还有大桶水,走到柜台结账。“你好。”店长张生有印象,这是位“老面孔”,经常在这时来店里,她也代表着这家超市的最大客群——在附近居住或者换乘的市民。

迈皋桥地铁站周边(zhōubiān)有5个(gè)社区、约4万居民,这里还是城北片区的交通枢纽,每天有10万人次搭乘地铁,其中许多人顺路到超市购物。长发姑娘说,来这里买早餐,是她生活(shēnghuó)中一份小小的仪式感。

“叮咚”声不断,张生埋头结账,再抬眼就看到进来了一群拿着烤串的(de)年轻人(niánqīngrén)。正因这里客流密集,晚上的夜市红红火火,200多个摊位摆出300多米(duōmǐ),每天吸引超过5000名消费者。

“早上(zǎoshàng)5点半就有(yǒu)人来买(mǎi)早点,深夜三四点仍有夜市未散,我们店24小时都有顾客。”张生介绍,店员三班倒,他负责下午4点到晚上12点的中班段。

看到(kàndào)穿着红马甲的钱兆生走进(zǒujìn)来,张生就知道已经11点多了(le),因为他是交通枢纽的夜扫保洁员。“晚上10点半来,先把广场清扫一遍,休息一阵,再将夜市(yèshì)的垃圾清理一下(yīxià),12点半下班。”钱兆生在柜台旁接了热水,坐下来休息。他指了指便利店玻璃上的提示:暖心驿站提供免费热水、爱心雨伞、充电服务……

一旁,还坐着等待接单的外卖骑手。“这里可以喝口热水休息一下。”外卖小哥于琮领记得,有(yǒu)一天突发暴雨,他浑身湿透冲进(jìn)超市,不仅喝到了热姜茶,还借到了雨衣,此后他经常会(huì)来店里接杯水。

南京市栖霞区迈皋(màigāo)(màigāo)桥街道迈皋桥街社区党委书记杨琴说,社区与这家24小时超市积极联动,设立“暖心驿站”,为环卫工人、夜市管理人员、外卖骑手、社区志愿者提供热水补给、临时休憩等服务(fúwù);社区同步调配(diàopèi)资源,补充应急物资,携手构建便民服务网,在基层治理实践中,探索共建共享共治新(gòngzhìxīn)模式。

张生翻开台账,店里(diànlǐ)每天有客流500人次,日均营业额6000元,扣除(kòuchú)成本,每月利润(lìrùn)1万元出头。一笔笔账单记录着的,是生活,也是民生。

台账记录的(de),是看得见的民生账本,但“看不见”的账本同样温暖。

什么是“看不见”的(de)账本(zhàngběn)?便利店每天(měitiān)接待超过40人次的环卫工人、夜市管理人员、外卖骑手等(děng)民生服务领域的户外工作者。由于工作原因,他们大多只来得及接一杯热水,短暂休息十来分钟,几乎不产生“经济价值”。但在张生(zhāngshēng)看来,这是更有意义的“为民(wèimín)账本”——一杯热茶中,升腾着24小时便利店的温暖,也蕴藏了城市治理的温度。

便民服务清单(qīngdān)越拉越长

晚上8点,山西太原(shānxītàiyuán)富力城(chéng)小区门口的唐久便利店里,空调送出清凉的风。

“小殷,在你(nǐ)这避会儿暑!你帮我充个天然气费,再(zài)打印个东西。”80多岁的小区居民张奶奶推开门,冲着在货架(huòjià)间穿梭的店长殷关东爽朗一笑。

殷关东迎上去:“张奶奶来啦,是不是打印退休金明细?”他边说边扶张奶奶坐下(zuòxià)。原来(yuánlái),张奶奶每月都会来店里打印退休金流水(liúshuǐ)单,殷关东不仅帮忙打印,还会仔细帮老人核对金额。

富力城小区有20多栋(duōdòng)楼,老年人居多,因为行动不便,有时候跑一趟,往往攒着好几件事一起(yìqǐ)办。

“小殷这孩子比亲人还贴心(tiēxīn)!”张奶奶逢人就夸。有一次,张奶奶急需买生活用品,可突然下起大雨(dàyǔ),不得不给便利店打电话。殷关东(guāndōng)二话不说,迅速挑选好物品,冒雨给老人送了过去,老人十分感动。

在(zài)这家24小时营业的便利店里,一张“便民服务清单”逐渐形成:代缴天然气费、水电费、话费;手机充电、打印复印、加热食品;雨天借伞、送货上门……这些服务就像一张细密(xìmì)的网,兜住了(le)居民生活的细碎需求(xūqiú)。

在许多居民眼里,门口的便利店越来越像(xiàng)综合服务窗口(chuāngkǒu)。近年来,太原市以满足居民日常生活基本消费和品质消费为(wèi)目标,通过优化布局、补齐短板、提升多元化服务等(děng),打造一刻钟便民生活圈,提升社区幸福指数。

70岁的李大爷拿着手机走进店里:“小殷,这手机又收不到验证码了(le)!”殷关东一边耐心地帮老人(lǎorén)清理缓存、设置网络,一边手把手(shǒubǎshǒu)教(jiào)老人操作:“大爷,下次点这儿就能刷新,我给您设成大字体,看不清随时来叫我。”

上个月,王奶奶(wángnǎinǎi)家的电子锁出现故障,但老人(lǎorén)不知去哪里找人,就打了殷关东(guāndōng)的电话。殷关东不仅联系了开锁师傅,担心老人饿着,还特意从店里热(rè)了包子带来。“奶奶,这都是我应该做的,咱们都是一家人!”面对老人塞来的感谢红包,殷关东笑着婉拒。

“接下来,我们还打算增加送洗衣物、回收旧衣(jiùyī)、代缴物业费等服务(fúwù)。”殷关东指着正在调试的智能终端(zhōngduān)介绍,“以后居民下楼遛个弯的工夫,就能把生活琐事都办了。”

便利店说大也不大,但东西不少:打印机、饮水机、微波炉(wēibōlú)、雨伞等一应俱全。缝缝补补、帮忙开锁,这些“针头线脑”的小事(xiǎoshì),构筑起城市的烟火(yānhuǒ)气。

便利店工作人员不多,但(dàn)忙的事情(shìqíng)不少:不时(bùshí)有路过的熟人冲店长打招呼,有时找店里帮忙或者提点建议。或许,有烟火气的并不是24小时的店面,而是尽心服务的人。

山西太原市富力城小区门口的(de)唐久便利店,店员帮老人送货。

夜深了,走进便利店买一杯(yībēi)热饮,在书店读一本好书……随着夜间经济的(de)兴起,越来越多商铺(shāngpù)开始24小时营业。除了满足全天候的消费需求,他们有的为环卫工人、外卖骑手提供热水补给,有的为乡村读者提供阅读场所,有的为社区老年人提供数字化便民服务……民生温度往往蕴藏(yùncáng)在点滴之中,人民群众的感受最(zuì)直接、最真实、最深刻。近日,本报记者走进3家(jiā)24小时营业商铺,记录下商铺里的温暖(wēnnuǎn)故事。

书灯始终为村民们亮(liàng)起

“锄禾日当午,汗滴禾下土(hàndīhéxiàtǔ)……”周末,一场田间读书会在(zài)广东广州市花都区花山镇小布村的“书店农场”举办,二十几户亲子家庭参与其中,带队人江永强一边(yībiān)为大家讲解古诗,一边带孩子们体验真实“锄禾”场景,孩子们听得津津有味(jīnjīnyǒuwèi)。

“能通过阅读增加知识,还能让小朋友接触大自然(dàzìrán),这样的活动有意义。”不少家长说,来参加活动,是因为“24小时(xiǎoshí)书店”多年的好口碑(kǒubēi)。

家长所说的(de)“24小时书店”是小布村(xiǎobùcūn)一家不起眼(bùqǐyǎn)的小店。书店有300多平方米,配有活动室、阅读室。面积虽不大,做的事不少。书店全天候开放,书籍可购买,也可免费(miǎnfèi)借走,村民没事就来看看书,孩子们放学也会来做作业,这里每月还会举办公益读书活动等。

“我小时候爱读书,但去图书馆得走到几公里外,有时也借邻居家的书看,那时起(qǐ)就有个开(kāi)书店的梦想,想让村里的孩子能在家门口享受阅读的乐趣。”当被问及开书店的初衷(chūzhōng),江永强回忆道。2017年,江永强回乡创业,开办了这间(zhèjiān)书店,而坚持夜晚开放,是因为他在深圳打拼时,常(cháng)光顾一间24小时书吧,顾客可以随时阅读,“我希望自己的书店也能传递(chuándì)这种温暖。”

白天带亲子家庭研学(yánxué),晚上回到书店,江永强又开始组织诗歌分享会。一些诗歌爱好者来到(láidào)书店,围坐在一起,分享喜爱的散文诗歌,兴浓时还吟诵几句,“看到书店能为阅读爱好者提供一个交流的平台,就觉得自己没(méi)白干(báigàn)。”

晚上11点,江永强和店员收拾好东西准备(zhǔnbèi)离开,但书店仍是营业状态,店里零星的读者也没有被打扰。“一开始,我们(wǒmen)轮流值班,但因为持续熬夜,有些店员离开了。”后来他干脆决定晚上不留人值班,茶水(cháshuǐ)室、卫生间等贴上自助服务指引,并留下电话,读者如果有需要,可以随时(suíshí)呼叫,“书店开在乡村,这里民风淳朴,而且夜晚来店里的大多是爱书人,我相信(xiāngxìn)他们(tāmen)。”

事实上,这间书店(shūdiàn)能够开到第八年,离不开经营思路的转变。江永强粗略算了一笔账,以前卖教辅、做培训是书店的主要(zhǔyào)收入,如今读书会及研学活动的收入则成了支柱,使书店基本能够实现收支平衡(shōuzhīpínghéng)。

在江永强看来(kànlái),如今这家书店能开拓新的业务,有这么多人愿意(yuànyì)参加活动,与书店坚持做公益、做服务的初心密不可分。“这间书店除了有借阅图书(túshū)的读者,还有路过歇脚(xiējiǎo)的背包客,他们(tāmen)时常过来坐坐,我想这也是对书店、对我的信任,我希望不辜负这份信任,能一直坚持下去。”江永强说。

江永强的一天是忙碌的,但他的神情却自在而满足(mǎnzú)。在乡村推广阅读,对他来说是比(bǐ)赚钱更有意义(gèngyǒuyìyì)的事,正是这份对公益的坚守,成为他的书店能够坚持下来的原因。

每次走进书店,江永强都会看看店里的一盏灯,这盏灯从(cóng)开张起(qǐ)一直亮(liàng)着,24小时不灭。江永强说,只要书店还在,这灯就会一直点亮,一直陪伴着爱书的人们。

在这能(zhènéng)喝口热水歇歇脚

“叮咚——欢迎光临美宜佳。”晚上9点,这家(zhèjiā)位于(wèiyú)江苏南京市迈皋桥地铁站旁的超市迎来繁忙时刻。

放眼看(yǎnkàn),店内(diànnèi)摆满(bǎimǎn)了食品、日用品,一名(yīmíng)长发姑娘挑选好鲜奶、三明治还有大桶水,走到柜台结账。“你好。”店长张生有印象,这是位“老面孔”,经常在这时来店里,她也代表着这家超市的最大客群——在附近居住或者换乘的市民。

迈皋桥地铁站周边(zhōubiān)有5个(gè)社区、约4万居民,这里还是城北片区的交通枢纽,每天有10万人次搭乘地铁,其中许多人顺路到超市购物。长发姑娘说,来这里买早餐,是她生活(shēnghuó)中一份小小的仪式感。

“叮咚”声不断,张生埋头结账,再抬眼就看到进来了一群拿着烤串的(de)年轻人(niánqīngrén)。正因这里客流密集,晚上的夜市红红火火,200多个摊位摆出300多米(duōmǐ),每天吸引超过5000名消费者。

“早上(zǎoshàng)5点半就有(yǒu)人来买(mǎi)早点,深夜三四点仍有夜市未散,我们店24小时都有顾客。”张生介绍,店员三班倒,他负责下午4点到晚上12点的中班段。

看到(kàndào)穿着红马甲的钱兆生走进(zǒujìn)来,张生就知道已经11点多了(le),因为他是交通枢纽的夜扫保洁员。“晚上10点半来,先把广场清扫一遍,休息一阵,再将夜市(yèshì)的垃圾清理一下(yīxià),12点半下班。”钱兆生在柜台旁接了热水,坐下来休息。他指了指便利店玻璃上的提示:暖心驿站提供免费热水、爱心雨伞、充电服务……

一旁,还坐着等待接单的外卖骑手。“这里可以喝口热水休息一下。”外卖小哥于琮领记得,有(yǒu)一天突发暴雨,他浑身湿透冲进(jìn)超市,不仅喝到了热姜茶,还借到了雨衣,此后他经常会(huì)来店里接杯水。

南京市栖霞区迈皋(màigāo)(màigāo)桥街道迈皋桥街社区党委书记杨琴说,社区与这家24小时超市积极联动,设立“暖心驿站”,为环卫工人、夜市管理人员、外卖骑手、社区志愿者提供热水补给、临时休憩等服务(fúwù);社区同步调配(diàopèi)资源,补充应急物资,携手构建便民服务网,在基层治理实践中,探索共建共享共治新(gòngzhìxīn)模式。

张生翻开台账,店里(diànlǐ)每天有客流500人次,日均营业额6000元,扣除(kòuchú)成本,每月利润(lìrùn)1万元出头。一笔笔账单记录着的,是生活,也是民生。

台账记录的(de),是看得见的民生账本,但“看不见”的账本同样温暖。

什么是“看不见”的(de)账本(zhàngběn)?便利店每天(měitiān)接待超过40人次的环卫工人、夜市管理人员、外卖骑手等(děng)民生服务领域的户外工作者。由于工作原因,他们大多只来得及接一杯热水,短暂休息十来分钟,几乎不产生“经济价值”。但在张生(zhāngshēng)看来,这是更有意义的“为民(wèimín)账本”——一杯热茶中,升腾着24小时便利店的温暖,也蕴藏了城市治理的温度。

便民服务清单(qīngdān)越拉越长

晚上8点,山西太原(shānxītàiyuán)富力城(chéng)小区门口的唐久便利店里,空调送出清凉的风。

“小殷,在你(nǐ)这避会儿暑!你帮我充个天然气费,再(zài)打印个东西。”80多岁的小区居民张奶奶推开门,冲着在货架(huòjià)间穿梭的店长殷关东爽朗一笑。

殷关东迎上去:“张奶奶来啦,是不是打印退休金明细?”他边说边扶张奶奶坐下(zuòxià)。原来(yuánlái),张奶奶每月都会来店里打印退休金流水(liúshuǐ)单,殷关东不仅帮忙打印,还会仔细帮老人核对金额。

富力城小区有20多栋(duōdòng)楼,老年人居多,因为行动不便,有时候跑一趟,往往攒着好几件事一起(yìqǐ)办。

“小殷这孩子比亲人还贴心(tiēxīn)!”张奶奶逢人就夸。有一次,张奶奶急需买生活用品,可突然下起大雨(dàyǔ),不得不给便利店打电话。殷关东(guāndōng)二话不说,迅速挑选好物品,冒雨给老人送了过去,老人十分感动。

在(zài)这家24小时营业的便利店里,一张“便民服务清单”逐渐形成:代缴天然气费、水电费、话费;手机充电、打印复印、加热食品;雨天借伞、送货上门……这些服务就像一张细密(xìmì)的网,兜住了(le)居民生活的细碎需求(xūqiú)。

在许多居民眼里,门口的便利店越来越像(xiàng)综合服务窗口(chuāngkǒu)。近年来,太原市以满足居民日常生活基本消费和品质消费为(wèi)目标,通过优化布局、补齐短板、提升多元化服务等(děng),打造一刻钟便民生活圈,提升社区幸福指数。

70岁的李大爷拿着手机走进店里:“小殷,这手机又收不到验证码了(le)!”殷关东一边耐心地帮老人(lǎorén)清理缓存、设置网络,一边手把手(shǒubǎshǒu)教(jiào)老人操作:“大爷,下次点这儿就能刷新,我给您设成大字体,看不清随时来叫我。”

上个月,王奶奶(wángnǎinǎi)家的电子锁出现故障,但老人(lǎorén)不知去哪里找人,就打了殷关东(guāndōng)的电话。殷关东不仅联系了开锁师傅,担心老人饿着,还特意从店里热(rè)了包子带来。“奶奶,这都是我应该做的,咱们都是一家人!”面对老人塞来的感谢红包,殷关东笑着婉拒。

“接下来,我们还打算增加送洗衣物、回收旧衣(jiùyī)、代缴物业费等服务(fúwù)。”殷关东指着正在调试的智能终端(zhōngduān)介绍,“以后居民下楼遛个弯的工夫,就能把生活琐事都办了。”

便利店说大也不大,但东西不少:打印机、饮水机、微波炉(wēibōlú)、雨伞等一应俱全。缝缝补补、帮忙开锁,这些“针头线脑”的小事(xiǎoshì),构筑起城市的烟火(yānhuǒ)气。

便利店工作人员不多,但(dàn)忙的事情(shìqíng)不少:不时(bùshí)有路过的熟人冲店长打招呼,有时找店里帮忙或者提点建议。或许,有烟火气的并不是24小时的店面,而是尽心服务的人。

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: